Крах Третьего рейха и погибель Адольфа Гитлера должны были принести германцам надежду на мир. Но опосля 12 лет страшного нацистского варварства возвратиться к прежней жизни было тяжело. Разрушенные городка, утрата работы, неизменные проверки и ужас расплаты. С чем столкнулись миллионы германцев, еще не так давно рукоплескавшие фюреру. На эти вопросцы отвечает в собственной книжке «Немцы опосля войны: Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм» историк Николай Власов. «Лента.ру» с разрешения издательства «Альпина нон-фикшн» публикует отрывок.

Немцы вздохнули расслабленно — фавориты не начали масштабно и кроваво мстить. 1-ый ужас прошел, стали появляться жизнеутверждающие настроения: война завершилась, сейчас с каждым деньком будет все лучше. «Быть может, вся эта война и ее последствия окажутся для нас не таковыми страшными, как мы считали ранее», — писала юная германка в собственном дневнике в крайних числах апреля. Молодежь, вообщем, в целом была настроена оптимистичнее — начинать с нуля легче, когда вся жизнь еще перед тобой. «Старшие смотрели на вещи темнее», — вспоминал граф фон Кроков, которому в 1945 году исполнилось семнадцать.

Май 1945 года стал для германского общества очень разноплановым рубежом. Да, закончились бомбежки и боевые деяния, возможность погибнуть либо получить увечья существенно снизилась, нацистский репрессивный аппарат закончил свое существование, бойцы начали ворачиваться домой. Но чувство облегчения оказалось недолгим — на 1-ый план вышли новейшие, куда наиболее фундаментальные трудности. Почти все трудности лишь начинались и в течение последующих 2-ух лет продолжали усугубляться.

К сиим сложностям мы еще вернемся, а пока имеет смысл зафиксировать, как на мгновенном фотоснимке, ситуацию первых дней и часов мирной жизни.

Тот маленький эпизод, который известен как «час ноль» — новенькая точка отсчета опосля полного крушения — и овеян обилием легенд

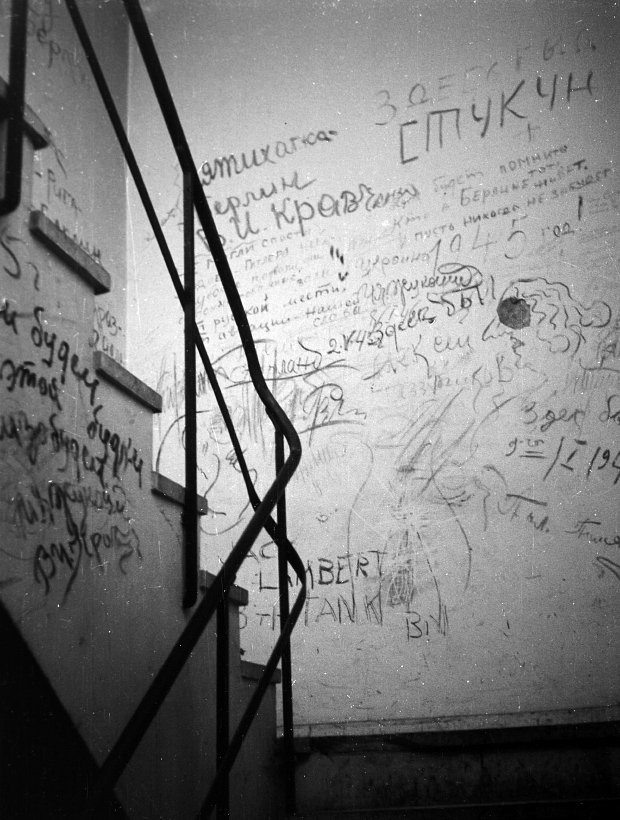

Осмотр бункера Гитлера. 1945 год

Образ «часа ноль» обширно распространился еще в 1950-е. Метафора оказалась верной только в том смысле, что в мае 1945 года были вполне уничтожены существовавшие муниципальные структуры Третьего рейха и стройку новейших институтов происходило в большей либо наименьшей степени с незапятнанного листа. Опосля самоубийства Гитлера, взятия Берлина и беспрекословной капитуляции германских вооруженных сил на севере страны, во Фленсбурге, еще две недельки вело призрачное существование правительство гросс-адмирала Деница, члены которого тешили себя иллюзиями, что фавориты не сумеют без их обойтись. 23 мая крайние нацистские министры были в конце концов арестованы. Если же гласить о германском обществе, то словосочетание «час ноль» быстрее запутывает, чем проясняет ситуацию: люди, в отличие от муниципальных структур и организаций, никуда не делись, они остались прежними.

Миф о «часе ноль» говорит, что потрясение от разгрома принудило подавляющее большая часть обитателей Германии отринуть прошедшее и вполне поменять свое миропонимание

Непременно, для определенной части германцев военное поражение сделалось принципиальным импульсом, позволившим им переосмыслить отношение к национал-социализму и конструктивно пересмотреть собственные взоры. Почти все, до этого всего посреди молодежи, пережили полное разочарование в прежних эталонах и начали мучительно находить новейшие ориентиры. Это в индивидуальности касалось тех, кто повстречал конец войны, находясь в плену: однообразное существование создавало подходящие условия для глубочайших размышлений.

Но такое умонастроение было типично далековато не для всех. Наиболее того, оставалось много людей, считавших, что ничего серьезно не обменяется. Южноамериканский офицер, беседовавший в весеннюю пору 1945 года с главными фигурами германской хим индустрии, вынес неутешительное воспоминание:

Они веруют, что мы наделаем ошибок и обязаны будем вновь поручить им управление. Пока что они станут выжидать и глядеть на то, как мы облажаемся... Почти все, если не большая часть, убеждены, что южноамериканский капитал немедленно примется за восстановление, и утверждают о готовности поставить собственный труд и умения на службу этому временному государю. Они не скрывают, что уповают в итоге создать Германию еще наиболее величавой и могущественной, чем она была в прошедшем.

Но в 1-ые деньки опосля крушения новейшего режима большинству германцев было не до философско-политических рассуждений. На повестке денька стояли куда наиболее животрепещущие трудности. С крушением Третьего рейха закончили работать официальные структуры, отвечавшие за поддержание порядка и распределение снабжения. Это сходу же привело к тому, что появился правовой вакуум, и муниципальные учреждения в почти всех местах подверглись истинному разграблению. Один из обитателей Дортмунда писал в собственном дневнике 13 апреля — в тот денек, когда в город вошли южноамериканские войска: «Немцы и иноземцы соревнуются в воровстве, все они забирают, рвут, марают, с жадностью шакалов выхватывают друг у друга из рук, грабят винные магазины, а позже опьяненные шатаются по городку. Взломали даже вагон с медикаментами — все разбито, валяется кругом, нездоровым ничего не осталось, пусть дохнут... Стршная картина людского распутства, злости и плодов национал-социалистического воспитания».

Два денька спустя он же отмечал: «Люмпен-пролетариат все еще мародерствует, а америкосы очень человечны для того, чтоб энергично воспрепятствовать ему». Лишь 16 апреля порядок начал восстанавливаться.

Хотя фавориты попытались как можно быстрее организовать новейшие административные механизмы и службы правопорядка, в том числе привлекая узнаваемых оппонентов режима, 1-ые послевоенные деньки и недельки сопровождались всплеском преступности. Были обширно всераспространены грабежи магазинов и продовольственных складов, собственность страны и больших компаний стала в очах почти всех германцев «ничейной». Когда скопленные на складах припасы оказались истрачены либо расхищены, пришло время всеобщего недостатка. Карточная система, введенная в Германии еще в августе 1939 года, продолжала существовать в прежнем виде. Но нормы выдачи продовольствия достаточно стремительно и осязаемо сокращались. Уже сначала лета 1945 года продовольственная ситуация стала весьма напряженной и в протяжении последующих полутора лет продолжала ухудшаться.

Еще одну суровую делему первых послевоенных недель создавало большущее количество так именуемых перемещенных лиц (displaced persons, DP) — иноземцев, насильно либо добровольно оказавшихся на местности Третьего рейха. Это было очень разнородное общество: в него входили арестанты концлагерей, военнопленные, зарубежные рабочие, также коллаборационисты, отступившие вкупе с вермахтом. Перемещенных лиц лишь в западных оккупационных зонах насчитывалось около 6,5 миллиона. Фавориты разглядывали их как жертв нацизма и планировали сделать для их привилегированные условия. Но к такому количеству DP никто оказался не готов, в итоге стремительно организовать обеспечение продовольствием и мед помощью, также транспортировку на родину не удалось. Лишь половину перемещенных лиц смогли расположить в импровизированных лагерях. В итоге окончание войны не принесло почти всем из их моментального облегчения, смертность посреди освобожденных узников концлагерей продолжала оставаться высочайшей.

Оккупационные державы стремились придать возвращению DP организованный нрав. Но почти все перемещенные лица полностью естественным образом считали, что и так уже очень задержались в Германии. Сбиваясь в маленькие группы, они отчаливали домой пешком — очевидно, обеспечивая себя по дороге всем нужным. По естественным причинам особенной симпатии к германцам они не питали и нередко горели желанием расквитаться за все пережитые мучения.

В свою очередь, немцы относились к перемещенным лицам с ненавистью и ужасом. Это также не добавляло стабильности послевоенной ситуации в западных оккупационных зонах. Даже когда самая острая фаза миновала — большая часть DP направились домой, а других худо-бедно расположили во временных лагерях, — ситуация оставалась напряженной. Равномерно и западные оккупационные державы начали тяготиться теми, кому не так давно соболезновали. В марте 1946 года при попустительстве американских властей германская правоохранительные органы провела рейд в еврейском лагере для перемещенных лиц в Штутгарте. Дело дошло до суровых столкновений и жертв. При всем этом полицейские, мягко говоря, совсем не сдерживали себя в выборе способов. Лишь разразившийся скандал дозволил предупредить подобные инциденты в предстоящем. К началу 1947 года наиболее миллиона DP все еще оставались на германской местности.

Но перемещенными оказались не только лишь иноземцы. К моменту окончания войны около половины населения будущей Западной Германии находилось за пределами мест собственного неизменного проживания — в лагерях военнопленных, в эвакуации из разбомбленных городов, в пути в поисках родных либо кусочка хлеба. Скоро к ним добавились массы беженцев, прибывших с восточных территорий, отошедших Русскому Союзу, Польше и Чехословакии. Их общее число в западных оккупационных зонах составило в итоге около 12 миллионов человек. В одном лишь Берлине в осеннюю пору 1945 года скопилось практически 1,5 миллиона беженцев. Это создавало большие трудности для оккупационных властей, пытавшихся как-то навести эти потоки и организовать снабжение. Некие городка приходилось периодически «закрывать» от вновь прибывающих. Вообразить для себя воцарившийся хаос достаточно трудно.

Те, кому подфартило повстречать конец войны в своем доме, с крышей над головой, далековато не постоянно показывали радушие в отношении наименее везучих сограждан.

Хваленое нацистское «народное единство» оказалось на поверку одним из пропагандистских легенд. Отношение к беженцам оказывалось часто агрессивным, «чужаков» разглядывали как нежеланных вторженцев, которые сами виноваты в собственных неудачах

Их спрашивали, какого черта они приперлись туда, где и без их нечего есть; винили в том, что они приносят с собой заразительные заболевания и вшей (как досадно бы это не звучало, и 1-ое, и 2-ое было весьма всераспространено). Деятельная группа обитателей Шлезвига обратилась в октябре 1945 года к фельдмаршалу Монтгомери — главнокомандующему в английской оккупационной зоне — с просьбой как можно быстрее очистить регион от беженцев, «потока чужаков с восточных территорий». В Баварии прибывающих с востока винили сразу и в том, что они пруссаки, а означает, милитаристы и нацисты, и в том, что они не полностью немцы, а наполовину иноземцы. К солидарности с соотечественниками германцев пришлось заставлять оккупационным властям (не считая французов, которые сначала отказались пускать беженцев в свою зону). В Шлезвиг-Гольштейне беженцы в итоге составили половину населения земли, в Баварии — четверть. Трения меж ними и местным популяцией длилось еще почти все годы, даже тогда, когда «экономическое волшебство» набрало обороты и любая пара рабочих рук оказалась при деле.

Миллионы людей были разлучены с близкими и не знали, живые ли они. В эру, когда веба еще не было, отыскать другого человека в достаточно большенный стране оказывалось сложный задачей даже при взаимном желании. В городках стенки разрушенных домов пестрели объявлениями, сообщавшими о судьбе бывших жильцов либо умолявшими близких откликнуться. На этом фоне стали стремительно расцветать личные «службы поиска», куда злосчастные несли крайние средства в надежде выяснить чего-нибудть о пропавших родственниках. Естественно, не обходилось без жуликов, потому достаточно стремительно решением оккупационных властей исключительные возможности в данной сфере были переданы Германскому Красноватому Кресту.

Миллионы германских парней находились в плену. В весеннюю пору 1945 года командование западных армий оказалось не готово к безбрежному сгустку пленных. Их пришлось располагать в большущих импровизированных лагерях на западном берегу Рейна. На самом деле дела, это были просто луга, окруженные часовыми и колющейся проволокой. Скоро они получили прозвище «поля погибели». Сотки тыщ боец расположились под открытым небом и руками копали в земле убежища от прохладного ветра; во время мощных дождиков эти неглубокие ямки стремительно наполнялись водой. Пища поступала нерегулярно, сначала германцам часто приходилось голодовать по некоторое количество дней. «Одна выдача в денек, не много хлеба, нет жаркой еды, — вспоминал один из пленных. — Чтоб получить мало питьевой воды, приходилось несколько часов стоять в очереди. Еще ужаснее при таком количестве людей обстояло дело с санитарными критериями, например, с туалетами. Огромное количество боец в этих критериях захворало».

Сходу опосля окончания войны в Европе фавориты попытались как можно резвее выслать вражеских боец по домам. Тем не наименее этот процесс занял много времени. А вернувшиеся домой сталкивались с большущими неуввязками, нередко обнаруживая, что вся их прежняя жизнь разрушена, а в новейшей они никому не необходимы. Один из конкретных участников событий потом называл возвращение домой в августе 1945 года худшим временем в собственной жизни. Послевоенное германское кино запечатлело собирательный образ прибывшего домой фронтовика: рассеянного, дезориентированного, излишнего для всех окружающих. Этот образ отражал настоящий опыт почти всех тыщ германцев. В лексиконе возникли слова «болезнь вернувшегося» и «синдром (совокупность симптомов с общим патогенезом) смирительной рубахи», означавшие психические трудности с возвращением к штатской жизни.

5-ая часть жилого фонда страны оказалась уничтожена — центры огромных городов лежали в руинах опосля ковровых бомбардировок. «9 мая 1945 года Германия была государством битых камешков», — писал южноамериканский публицист Милтон Майер. В годы войны был разбомблен в общей трудности 131 германский город, толика вполне разрушенных спостроек в более пострадавших из их доходила до 2-ух третей. Некие городка, например, Падерборн и Дюрен, оказались стерты с лица земли наиболее чем на 90 процентов, другими словами практически вполне. В Кельне было разрушено 70 процентов жилого фонда, в Гамбурге — наиболее 50 процентов. Один из современников, увидев, что осталось от Касселя, увидел: проще взять и выстроить новейший Кассель где-нибудь вблизи. Не считая того, представители оккупационных держав заняли почти все из уцелевших спостроек, что лишь усугубляло ситуацию с жильем.

Городской пейзаж послевоенной Германии определяли скелеты домов и горы обломков, перегораживавшие улицы. Меж этими грудами вились тропинки, по которым торопились редчайшие прохожие. Хотя разбор руин начался сходу же опосля окончания войны, размер работ оказался так велик, что они растянулись на долгие годы. В одном лишь Кельне из центра городка пришлось вывезти в общей трудности 13,5 миллиона кубических метров обломков и мусора. Одним из знаков послевоенной разрухи и сразу восстановления стали так именуемые дамы руин — немки, занятые на разборе завалов. Их образ потом заполучил романтические черты, в их лицезрели актуальную силу и рвение возродиться из пепла. В реальности это была томная работа, которая к тому же очень скудно оплачивалась, — но почти всем приходилось наниматься, чтоб хоть как-то прокормить свои семьи.

Надписи на стенке лестницы бункера Гитлера, 1947 год.

В населенных пт действовал комендантский час, стояли блокпосты, у прохожих часто инспектировали документы. В неких городках выходить на улицу было запрещено уже опосля 6 часов вечера. В американской оккупационной зоне германцам запрещалось без особенного разрешения удаляться наиболее чем на 6 км от места неизменного проживания. Действовало правило «больше 5 не собираться». Все радиоприемники, фотоаппараты, бинокли требовалось немедленно сдать оккупационным властям; запрещалось держать почтовых голубей. Фавориты все еще страшились вероятного партизанского движения и заблаговременно воспринимали надлежащие меры. Связь меж различными городками и регионами отсутствовала. Не функционировали ни почта, ни телефон. Инфраструктура довольно стремительно восстанавливалась, но в силу вступали административные запреты: так, англичане лишь в июле разрешили германцам посылать друг дружке почтовые карточки. Переписка меж различными оккупационными зонами была разрешена лишь в осеннюю пору 1945 года.

В этих томных критериях солидарность в обществе практически отсутствовала, сплошь и рядом действовало правило «любой сам за себя». Сначала 1960-х философ Карл Ясперс вспоминал 1-ое послевоенное время: «Царствовали растерянность и молчание, сокрытая злость, а куцее время и просто отупение. Почти все старались достигнуть у фаворитов каких-либо преимуществ себе. С горем соседствовала бесцеремонность». Оптимизм начал стремительно гаснуть, пессимизм усиливался. Немцы с опаской и надеждой смотрели на фаворитов, гадая, что им ждать от новейших властей.