Кошки уже издавна захватили наши сердца и дома, веб полон мемов и забавных либо милых видео с котиками. По статистике, конкретно кошка самое пользующееся популярностью домашнее звериное в мире. Но постоянно ли (и всюду ли) так было? Историю кошек в жизни населения земли изучит историк и соц антрополог Анна Гребенникова. Ее книжка «Котики в мировой культуре» ведает, как в различные эры и у различных народов кошка была богом, сатаной, посланником высших сил либо злостным существом из потустороннего мира, синонимом коварства и хитрости. «Лента.ру» с разрешения издательства «Бомбора» публикует отрывок.

Фольклор народов Рф

У славянских народов кошка представлена огромным количеством источников, а вот народы Рф в этом плане остаются как как будто вне данной нам системы, хотя когтистые лапки проникали и в другую мифологию. Разглядим несколько увлекательных примеров. Тюркский люд шорцы, которые живут в главном на юге Кемеровской области, считают кошку вместилищем души злых богатырей-алыпов. Пестрое звериное с семью ногами нужно было нагнать и уничтожить, по другому герои шорских преданий рисковали погибнуть сами. И душа, и сила злодея скрывалась в демоническом существе так же, как у хороших алыпов их сила таилась в снаряжении либо магическом жеребце.

Один из самых ярчайших образов кошки можно повстречать в башкирской мифологии. Тут это проводник меж духами и людьми. Когда башкиры подавали милостыню, они могли отдать ее не только лишь старым людям, да и кошкам либо собакам. Числилось, что те передадут гостинцы праотцам. В то же время кот — это трикстер, хитрецкий и находчивый, как в почти всех фольклорных текстах, он околпачивает собственного противника и выходит «сухим из воды». В притче «Умный кот и лысый» любимец головного героя не ужаснее Кота в сапогах сватает за лысого дочь царя, достает ему одежку и в итоге достигает счастья для владельца.

В башкирской мифологии остались следы тотемических представлений, и некие рода ведут от кошек собственный. К примеру, родовые подразделения у этносов бурзянцев, усерганцев и почти всех остальных именуются «бесəй» («кошка»).

Связь кошки и плодородия, которую мы не один раз лицезрели, есть и у башкир. Тут кошка была заступницей малышей, потому для их благополучия лучше было иметь дома хотя бы одну мурлыку. Если малыши в семье погибали, новорожденного протаскивали под брюхом кошки, чтоб он не повторил эту грустную судьбу. Соседство с русскими сделало кошку воплощением духа-домового, который охраняет дом от различных бед.

Она могла посодействовать и от заболеваний — лежала рядом с человеком и вбирала хворь в себя. Если это не помогало, можно было потереть кошачьим хвостом нездоровое пространство либо поцарапать нездоровому спину кошачьими когтями

Если хворающему все таки предначертано было умереть, кошка лицезрела это и каталась по постели хворого. Если кого-либо из домочадцев проклинали либо пробовали сглазить, она также могла предупреждать о этом, путаясь под ногами.

Как и у славян, кошка могла предсказать гостей. Если она мылась либо длительно смотрела в окно, пора было готовиться к застолью. Ну и самим путникам встреча с кошкой, в особенности белоснежной, сулила лишь не плохое. Башкиры — один из немногих народов, кто обрадуется, если дорогу перебежит кошка. На данный момент в городках эта традиция изменяется под действием общей русской.

Ислам, который исповедует большая часть башкир, никак не противоречит этому убеждению, ведь кошка считается незапятнанным звериным, в отличие от собаки. Пользующаяся популярностью сказка о пророке Мухаммеде и его кошке вошла и в корпус местных текстов. Иная сказка ведает, как пушистик выручил некоего пророка — зловредная мышь прогрызла дыру в его лодке. Быстрее всего, это адаптация фольклорного сюжета о Ное.

Шайтаны страшились кошек, а места в доме, где лежали хвостатые, числились очищенными от всех злых сил

Обычай запускать в новейший дом поначалу конкретно кошку тоже всераспространен у башкир. Время от времени ее приносили в дом ранее — чтоб она «обжила» дом и очистила его от гнусны. Кроме этого, она давала подсказку обладателям, где ставить мебель.

Там, где длительно посиживает кошка, можно без опасения поставить кровать. Естественно, если мурка уходила либо пропадала, это воспринималось как весьма дурной символ. А вот если прибивалась чужая кошка — это к богатству и счастью. Трогать спящее звериное было недозволено. Весьма современное поверье, не находите?

В конце концов, кошка — реальный «Мырау батыр»! В данной нам притче она запугивает лесных животных и становится их правительницей. Ее считают всевластным существом, которого страшатся даже медведь, волк и лиса.

Разве можно было обижать такое всевластное звериное? «Нет» — совершенно точно молвят истории о том, что будет, если лупить, обижать либо тем наиболее уничтожить кошку. Ее дух проклянет обидчика, и даже пророки страшились таковой кары. Как минимум у обидчика болел скот, либо он сам начинал мучиться от неизлечимых хворей. У такового человека могла пропасть душа, и его не допускали на забой скота, в особенности на праздничках. Посреди прегрешений в отношении кошки было и нехорошее питание.

Добродетельный человек был должен поначалу накормить кошку, а позже уже есть сам

Калмыки именуют кота «мис». Кошку время от времени именуют и взятыми словами «машк», а кота — «кота`». В отличие от башкирского фольклора, калмыцкий кот может выступать как хитрое, каверзное звериное. В сказочных сюжетах старенькый кот собирает мышей в тесноватом помещении и клянется им в нескончаемой дружбе. Нетрудно додуматься, что будет далее, тем наиболее мы уже лицезрели такие сюжеты — естественно, он с наслаждением мышами лакомится. Таковых сказок, вообщем, весьма не много, но одна достаточно любознательная — кошка ворует у жреца-гелюнга четки и, сидя на мышеловке, любой вечер учит паству из мышей благочестию.

Любой вечер кто-то из слушателей попадается в мышеловку, а на последующий вечер проповедь повторяется вновь. Обман был раскрыт лишь опосля того, как мыши нашли в кошачьем помете шерсть и мышиные кости. Они прогнали кошку, а те с того времени «заметают следы», чтоб больше не попадаться.

Отношение к кошкам было двойственное. С одной стороны, их недозволено было обижать и лупить, с иной — если в доме ожидали возникновения малыша, там было не нужно держать кошку. Почему? Поэтому что числилось, что каверзная «машк» желает внимания лишь себе и не собирается мириться ни с какими розовыми «кожаными». В остальное время она могла отгонять от дома злых духов и предвещать погоду — если кошка скребет лапами либо бесится, это к ненастью. Кошка может «намывать» гостей, но это, может быть, воздействие российского фольклора.

В Калмыкии всераспространен буддизм, а означает, при храмах и монастырях можно отыскать кошек. Обычно, их функцией была охрана священных пирамидок из теста в храмах. В сказках машк выступала как доброжелательное звериное. Она выручила рукописи Будды, когда их чуток не погрызла мышь. Будда в благодарность погладил кошку и даровал ей способность постоянно приземляться на четыре лапы. Чтоб кошка стала хранительницей рукописей, работник храма выдергивал для себя волосок из усов, благословляя лохматую охотницу на промысел.

Того, кто оскорбил кошку, расправа могла настичь даже в храме

Как говорит одна притча, гелюнг желал зажечь осветительный прибор, но кошка съела масло. Побив кошку, гелюнг изгнал ее на улицу и опять попробовал зажечь осветительный прибор. Мстительная кошка возвратилась, схватила обидчика за шейку и задушила, погибнув при всем этом сама.

Происхождение кошки почти во всем оставалось таинственным. Как потустороннее существо, она виделась этакой химерой — «нос как у человека, шейка как у хорька, хвост как у змеи, уши как у волка, сердечко как гранит, усы как ласточкино крыло, хватает все как ястреб, когти как у филина». С каменным сердечком, естественно, грустно!

Пословицы и сказки калмыков подкрепляют эту бессердечность кошки тем, что она ест с закрытыми очами. Потому, когда ее спрашивают, кто о ней хлопочет, кошка в притче либо сказке обычно отвечает, что никого не лицезрела.

Хакасы взяли в долг кошку у российских колонистов и достаточно стремительно адаптировали ее под собственный фольклор приблизительно в XVII веке. Народное христианство воздействовало на эти представления, как и новейший, оседлый стиль жизни. От российского «кошка» происходит и взятое слово «кыска» либо местные диалектные выражения, а время от времени кошку окликали «пырыс» (от «брысь»). Это было животное-посредник меж мирами, ассистент шамана — «тӧс».

До этого всего, кошка попала в хакасскую среду как звериное с двойственной природой, в паре с мышью либо собакой. В то же время это звериное, благословленное высшими силами. Оно охраняет человека от айны (черта), который не может просочиться в дом, где держат мурлыку. Кот околпачивает нечисть — в отличие от собаки, которая с того времени обречена ходить в дьявольской шкуре. Притча разъясняет, почему люди обожают разглаживать лишь кошек.

Чистоплотность кошек отражена в иной притче. Владыка подземного мира Эрлик-хан опоганил человека — оплевал бедолагу. Увидев это бесчинство, кошка слизала всю пакость с человека, так что, означает, она сама незапятнанная. Лишь рот грязный, но это ничего — зато у нее наиболее приятная жизнь, чем у собаки. В российском фольклоре обычно происходит напротив, собака выступает заступником человека, а кошка — пособником нечисти.

Народная история о Ное, которого выручила кошка, перешла в хакасский фольклор. Это очередное разъяснение, почему хвостатые живут в домах и ни в чем не нуждаются. Кроме спасения святого, пырыс мог охранять дом от всех чертей и всех бед, обживал новое место перед тем, как в новейшую постройку заселятся люди. Обычай класть кошку в колыбель ранее малыша и запрет для беременных дам причинять вред пушистикам тоже относится к данной нам группы.

Не считая того, кошке причисляли умение лечить заболевания — ну как такое полезное звериное обижать?

Анимистические представления хакасов касались и кошки. Она владела духом-чулой, потому ее нужно было довольно подкармливать и не злить духа снутри нее. Выбрасывание кошек на улицу числилось суровым проступком, ведь если она погибнет, ее дух-аан придет и отомстит.

Кошка не ладила и с духами местности, потому выход за границы селения мог стоить его жителям конфликта с потусторонними силами, а от их избавиться ой как трудно! В конце концов, мясо кошки недозволено было употреблять в еду. Может быть, это тоже взятое представление.

А что на Кавказе? Посреди сотен представлений и верований, пожалуй, необходимо отметить ярких ведьм родом из Кабардино-Балкарии — «обура». Это были героини быличек и ужасных историй, обладавшие всеми традиционными признаками ведьм. Эти дамы жили раздельно от всех, могли по требованию обитателей проводить ритуалы для исцеления либо наведения порчи, непременно около очага. Даргинцы называли их «бяжук», черкесы — «уд», в целом они достаточно нередкие «гости» на Северном Кавказе. Само слово «обур» происходит от слова, которое означает «наряд», подразумевая способность ведьм поменять собственный вид.

Были ли у ведьм шабаши? Естественно! Лишь эти колдуньи летали не на Лысую гору, а на величавую гору Эльбрус верхом на кошках либо остальных волшебных ассистентах. У адыгов колдуньи слетались в верховья реки Убын. Соединяло воединыжды эти сборища то, что с собой они брали мешки с хорошими либо нехорошими подарками для людей.

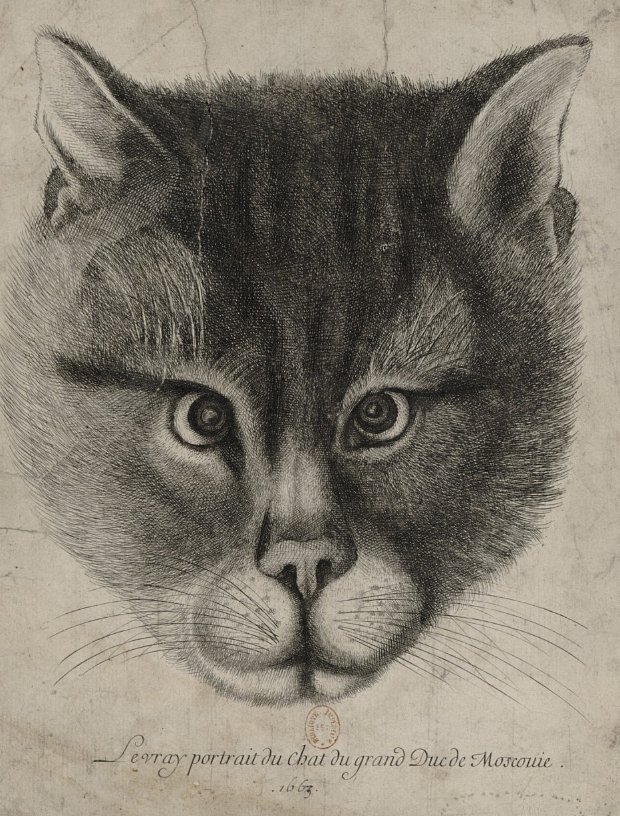

Подлинный портрет возлюбленного кота величавого князя Столичного из БНФ, 1663 год

Обуры могли, как надо из наименования, преобразовываться в различных звериных, в том числе в кошек. Видимо, это остатки тотемических представлений, потому что самым частым звериным для такового перевоплощения был волк. Чтоб распознать колдунью, кабардинцы употребляли «старенькое доброе» ранение звериного, а потом отчаливали находить по деревне, у кого таковая же рана.

В притчах обуры нередко вредили малышам. Они спускались по трубе и убивали их, высасывая кровь (внутренняя среда организма, образованная жидкой соединительной тканью. Состоит из плазмы и форменных элементов: клеток лейкоцитов и постклеточных структур: эритроцитов и тромбоцитов) через пупок.

Время от времени это был домашний промысел — малыши колдуньи преобразовывались в кошек и занимались темными делишками. Чтоб обезопасить себя, народный рецепт предлагал сунуть такое ведьмино дитя рожой в огнь, и у той сгорит лицо.

Почему и здесь кошка? Ее упрекали в черствости к людям. Тут тоже есть поверье, что кошка ест с закрытыми очами, чтоб сказать позже, что никто о ней не хлопотал. Также ее ночные прогулки принимались за сбор инфы. Солидные звериные ночами не шатаются, а вот обуры — да!