Голландский историк Хайс Кесслер понимает о Рф не понаслышке: он в первый раз приехал в страну в 1991 году, отыскал тут друзей и стал очевидцем эры надежд и перемен. Встретив в Москве свою любовь, он прожил в столице длительных 20 5 лет, следя становление и развитие новейшего страны. Его книжка «Наша родина: страна, которая желает быть иной. 20 5 лет — взор изнутри» — личный и добросовестный рассказ о долголетней жизни в Рф, попытка поведать о эре перемен постсоветской Рф. Нескончаемо влюбленный в русскую культуру, выучивший российский язык еще в 1980-е Хайс Кесслер много лет грезил приехать в Русский Альянс. По драматичности судьбы, он сумел это создать лишь в 1991 году, став очевидцем краха величавой империи. Увиденное не напугало его. С Россией он связал свою жизнь и на данный момент продолжает отчаянно спорить с европейскими друзьями и сотрудниками о ее величии и неминуемом блестящем будущем. «Лента.ру» с разрешения издательства «Новое литературное обозрение» публикует отрывок из книжки, которая была сдана в печать в Голландии всего за некоторое количество дней до начала СВО, а сейчас в первый раз выходит на российском.

Горячим июльским деньком 1991 года, выйдя из строения Белорусского вокзала в Москве, я оказался в совсем нежданном городке, совершенно не схожем на тот, что жил в моем представлении как город 50-х — опрятный, размеренный, серый. На его месте шумела пестрая мозаика старенького и новейшего, ветхого и желто-золотистого, которая искрилась неукротимой энергией, готовой вот-вот выплеснуться наружу. Газетные киоски и ларьки с продуктами, подновленные строения прошлого века, заслоняющие собой наиболее современные элементы уличного пейзажа, рыкающие моторы грузовиков чуток ли не военного эталона... Город дышал ранешным днем, благоухал копченой колбасой, каким-то ацетоном и выхлопными газами.

<...>

В летнюю пору 1991 года, которое, как оказывается, сделалось крайним в летнюю пору Русского Союза, я записался на месячный курс российского языка в Москве. До того времени Россию можно было посетить только с неотклонимым гидом и принужденным пребыванием в отеле «Интурист». Но вдруг на доске объявлений Амстердамского института возникло предложение летнего курса российского языка, при этом с выбором проживания — в общежитии либо в русской семье. Крайнее показалось мне сверхизбыточно «глубочайшим погружением», и я избрал наиболее неопасный вариант общежития.

В отличие от меня, Вильберт, один из моих амстердамских сокурсников, поставил галочку в графе «семья» и таковым образом попал к Алексею.

20 восемь лет спустя прохладным октябрьским деньком в Москве в переполненном грузинском ресторане за Курским вокзалом я задал вопрос Алешу, как он в те годы, в свои восемнадцать лет, отважился вписаться в это дело с зарубежными студентами — в стране, где контакты с иноземцами еще совершенно не так давно вызывали подозрение и могли привести к серьезнейшим дилеммам. К тому же он жил с родителями. Оказалось, что обычное для восемнадцатилетнего парня любопытство взяло верх над всеми сомнениями, хотя «на всякий вариант» он не поделился своими планами с родителями.

Так они ничего и не знали до того горячего июльского денька, когда ему на Белорусском вокзале «выделили» Вильберта, двухметрового гиганта, бывшего сквоттера из Амстердама с 20 колечками в ухе. «Мать, это Вильберт, он поживет у нас кое-где с месяц».

Я познакомился с Алешей и его друзьями — Костей, Юрием, Глебом, Васей, Мишаней, Пашей, Андреем, Темой и Мариной. Они были одноклассниками и, означает, согласно русской системе образования, росли вкупе с 7 лет и до окончания школы

Все жили в районе станции метро «Алексеевская», чуток к северу от центра Москвы. Станция метро выходила на проспект Мира, шестиполосную автомагистраль, окруженную монументальными жилыми зданиями сталинской архитектуры, за которыми с обеих сторон тянулись незамудреные строения 60-х и 70-х. Опосля окончания школы друзья разбрелись по различным институтам и вузам городка, но учеба (совокупность организованных мероприятий, направленных на получение знаний, умений, приобретение опыта) была для всех делом 2-ой значимости. Школа и школьное время оставались точкой отсчета и ключом для отношений снутри компании — тусовки, как они ее называли на молодежном сленге, которым я в то время еще не обладал.

И эта тусовка взяла тем в летнюю пору над нами, Вильбертом и мной, шефство. Все ребята, принадлежащие к тусовке, жили дома с родителями. Студенческие общежития в Москве предназначались лишь для иногородних студентов, а снять комнату было так недешево, что это было никому не по кармашку. Кафе либо баров просто не было, и потому тем в летнюю пору мы в главном слонялись по городку. Так и длилось, пока не оказывалось, что чьи-то предки уехали на вечер либо на все выходные, тогда и вся масса устремлялась в вольную квартиру товарища.

Деньком мы передвигались по Москве на метро либо автобусами, ночкой же приходилось «голосовать» на проспекте Мира — поднять руку, чтоб приостановить проезжающую машинку. Если водителю было по пути, следовал маленький кивок — приглашение сесть в машинку. В конце поездки вы без излишних дискуссий платили какую-ту адекватную сумму. Если водителю было не по пути, сумму следовало обмолвить заблаговременно.

Официальных такси не было, точнее, они были, но почему-либо никогда не останавливались, чтоб подобрать голосующего, и занимались всем, не считая перевозки пассажиров

В индивидуальности торговлей спиртным — дефицитным продуктом, продающимся тогда по талонам. Этот бизнес был стопроцентно сосредоточен в руках таксистов. Из окна моей комнаты в общежитии раскрывался вид на стоянку такси, где шла круглосуточная бойкая торговля. Один шофер продавал пиво, иной водку, а его сосед — коньяк. Все багажники были забиты аккуратненько разложенными бутылками.

Алеша и его наилучший друг Костя выглядели весьма модно.

Их запястья украшали кожаные браслеты, буквально как у их кумира Мортена Харкета, певца норвежской группы а-ha, которая, как оказывается, была в Москве культовой

Группа воспользовалась беспримерной популярностью, равно как и пара остальных хитовых создателей 80-х, которых я уже успел подзабыть, —Depeche Mode и германский поп-дуэт Modern Talking.

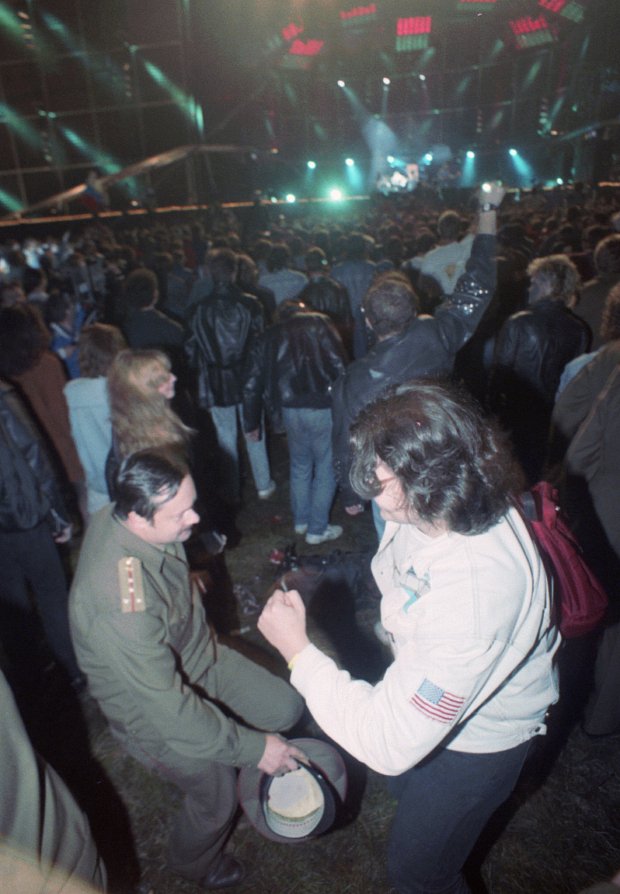

Для Алеши, Кости и их друзей музыка имела грандиозное значение. О ней беспрестанно гласили, изменялись пластинками, кассетами с записями — и все это слушали с экстазом. Их любовь к музыке была очевидно поглубже, чем то, что было мне знакомо по Нидерландам. Для этих ребят музыка означала нечто принципиальное, ключевое — она отражала и актуальную позицию, и состояние души. Совершенно, все это мне весьма напоминало европейские шестидесятые, с той различием, что Наша родина не знала тех «свингующих» лет и что 1-ые ростки истинной молодежной культуры, как мы ее знаем по тому периоду, появились тут только сначала 80-х годов.

Связанное с сиим острое чувство значимости момента было не так давно отлично показано в кинофильме Кирилла Серебренникова «Лето». Кинофильм переносит нас в начало 1980-х в Ленинград, собственного рода культурный центр Русского Союза. Действие кинофильма разворачивается в эру Брежнева, когда о реформах еще нет и речи, но уже пробиваются 1-ые ростки перемен, возникают ценители андерграунда, рок-музыки, скупо поглощающие музыку Запада. Такую музыку внимают по домам с большущих бобин на мощных старомодных магнитофонах, поэтому что рок не услышишь по радио и не приобретешь за деньги в магазине. Уже есть рок-клубы, в каких под строжайшим контролем властей можно играться схожую музыку, но публика обязана чинно посиживать на собственных стульях, а тексты песен должны получить предварительное одобрение на предмет их оптимистически бодрящего содержания. И конкретно тексты были основным на этих концертах.

«Слова еще важней музыки», — подчеркивает Артемий Троицкий (внесен Минюстом РФ (Российская Федерация - государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) в реестр зарубежных агентов), продюсер, музыкант и музыкальный критик, летописец рок-движения с его первых дней, чья «История российского рока» вышла в свет в 1990 году. Это первенство слов по отношению к аккордам — главный момент в возникновении и развитии молодежной культуры в Русском Союзе. В песенном тексте звучало то, что не говорилось и не могло быть сказано в иной форме.

Влюбленность, сомнения, надежда, беды, экзистенциальная тревога, запой, депрессия и эйфория (положительно окрашенный аффект или эмоция. Ощущается как внезапное, всезаполняющее ощущение счастья, восторга) — главные ингредиенты жизни юных. Но для всего этого не находилось места в официальной русской культуре, призванной крепить высочайший моральный дух русского человека. «Я лоботряс, о-о, мать, мать, я лоботряс», — пел Виктор Цой, фаворит группы «Кино», — величайшая рок-звезда, которую когда-либо знала Наша родина. В 1990 году двадцативосьмилетний Цой умер в автокатастрофе. В кинофильме «Лето» он показан в виде угловатого робкого парня с гитарой, которого поддержал Майк Науменко из группы «Зоопарк» — тогдашняя звезда, на данный момент уже не много кому популярная.

Виктор Цой начал выступать еще в деньки правления Брежнева, когда русский рок был реальным андерграундным явлением.

Во 2-ой половине 1980-х на крыльях перестройки такие группы, как «Аквариум», «Зоопарк», «Звуки Му», «ДДТ» и «Кино», вышли из подполья, совершив прыжок в открытое место, к звездному статусу и многомиллионной аудитории

Когда я познакомился с Алешей и его друзьями в летнюю пору 1991 года, все это только что начиналось, было новеньким и волнующим. Костя и Юрий время от времени пели на улице под гитару кавер-версии песен русских рокеров, которые здесь же подхватывались прохожими. Они выступали на Арбате, на пешеходной улице, возлюбленном месте сбора юных, ищущих близких по духу. Там стихийно появилась стенка памяти Виктора Цоя с толпящимися около нее почитателями, которые оставляли на ней свои стихи, послания и граффити. Встречи с единомышленниками были конкретно тем, что находили Костя и Юрий. Эти встречи значили еще больше, чем рубли, собранные по копейке у публики, — рубли сходу же обменивались на вино, которое на месте распивалось со старенькыми и новенькими друзьями.

Я не утверждаю, что средства не игрались никакой роли в жизни моих друзей. Но если наши шестидесятые были периодом экономического расцвета, рождению молодежной культуры в Рф сопутствовала бедность. Крах коммунизма и переход к рынку сопровождались глубочайшим экономическим кризисом, пустыми полками магазинов, обесцениванием рубля и отсутствием практически всего нужного. В свои восемнадцать лет Алеша, Костя, Юрий и их друзья о деньгах в особенности не хлопотали.

Может быть, безденежье создавало даже некоторый романтичный нимб вокруг обретенной свободы. Хотя средства, естественно, были нужны, чтоб заполучить главные атрибуты юности: модную одежку, крутую обувь, а девицам к тому же косметику. И эта престижная, «верная» одежка, обувь и косметика были, понятно, ввезенными, западными и, как следует, страшно дорогими, а у ребят — ни гроша в кармашке. Даша, моя будущая супруга, которая начала работать в семнадцать лет, на всю первую заработную плату купила желанную красноватую помаду — ведь без таковой помады ты была никто. Помада приближала на шаг к такому миру, каким он, фактически, был должен быть.

Потребление было средством заслуги высшей цели. «Правильными» штанами, платьицем, обувью либо браслетом можно выделиться из толпы, показать, к какой тусовке ты принадлежишь либо хочешь принадлежать. Это характерно всем мирам, но значило втрое больше в стране, где в магазинах висела кислая одинаковая одежка, и то не постоянно. Основное для юных — проявить особенность. Это как раз то, что в Русском Союзе, где приветствовались только интересы «коллектива», постоянно вызывало настороженность, но сейчас сделалось вероятным благодаря обретенной свободе. Свобода и потребление стали взаимодополняющими элементами. Свобода ассоциировалась с возможностью употребления, а потребление — с возможностью свободы. И это имело волшебный эффект, который мы, на Западе, выросшие в обществе употребления, с трудом можем для себя представить.

Свобода, в представлении Алеши и его друзей, была до этого всего личной свободой, свободой жить по своим представлениям. В этом смысле политическая свобода была нужным условием, но интересы и чаяния моей компании были ориентированы не туда. Наиболее того, они даже и не скрывали равнодушия к политике и отмахивались от всех моих попыток обсудить с ними те эпохальные действия, которыми была охвачена страна. Они практически ничего о этом не знали и не желали знать. Это их не заинтересовывало. Их жизнь вращалась вокруг совсем остальных заморочек. Перестройка высвободила их, и сейчас, когда они были свободны, они больше не желали даже слышать про политику, успевшую набить оскомину в русской молодости.

В один прекрасный момент на уроке учительница спросила Дашу: «Что ты думаешь о политической ситуации в Пакистане?» Она понятия не имела, где находится эта страна, ничего не знала о некий там ситуации и, соответственно, не имела о ней никакого представления и совершенно не соображала, почему она обязана его иметь. Для ее поколения политические преобразования в Русском Союзе означали и освобождение от неотклонимых политических бредней.

Получив свободу, они никому не дозволяли лишить себя данной для нас свободы. Тем наиболее — гостю со «вольного» Запада: со мной они желали дискуссировать совсем другие вопросцы. Это аполитичное отношение к жизни моих новейших друзей, очевидно, не было исключением. Фактически все, с кем я пробовал побеседовать о политике, обходили данную тему стороной. Меня это поражало, но тогда я еще не мог предугадать суровых последствий такового равнодушия к политике.

Для моих русских друзей сначала 90-х свобода означала отказ от удушливого политического, общественного и культурного атмосферного климата русской эры. Они принадлежали к радостному поколению, для которого бурные перемены в стране совпали с фазой жизни, в любом случае значащей отказ от защищенности домашнего гнезда и готовность принять все новое и неизведанное, что приготовил для их мир. Если ты сам меняешься, то и перемены вокруг тебя кажутся для тебя полностью естественными. Может, это нас и роднило, хотя я и был на пару лет старше. Часто то, что чудилось мне новеньким и неведомым в данной для нас дальной стране, для их было настолько же новеньким, и «лихие девяностые» представлялись нам безбрежным и интересным путешествием в новейшую реальность, захватывающую и не вызывающую ужаса.

Опосля того первого визита в 1991 году я фактически раз в год приезжал в Россию к друзьям и каждый раз находил Москву изменившейся до неузнаваемости. Возникли 1-ые бары. Это было абсолютным новаторством, поэтому что ранее, не считая как в паре-тройке ресторанов, кафетериев и гостиничных баров, провести свободное время в Москве было негде. Эти 1-ые бары нередко были показушными, вульгарными, гламурными заведениями, где зависали путаны и расчеты велись в баксах, но равномерно стали появляться и остальные заведения.

Одним из популярнейших мест встреч стал бар «Кризис жанра». Он находился в душноватом подвале, где табачный дым стоял столбом, хоть топор вешай

Бокал пива там был даже мне чуть по кармашку, не говоря уже о моих русских друзьях, но там выступали музыкальные группы. И если нужного градуса достигнуть заблаговременно дома, то в баре можно выдержать на одних сигаретах, а опосля закрытия продолжить ночь (то есть темное время суток) у кого-либо в гостях, в одной из тех случайных компаний единомышленников, которые каждой ночкой появлялись в «Упадке жанра».

Еще наиболее другой тусовкой был «3-ий путь» — клуб в некий сквоттерской квартире в самом центре Москвы, организованный худощавым Борей Раскольниковым, культовой фигурой столичного андерграунда. Пиво и водка там были дешевенькими, музыка звучной, а многострадальные туалеты разваливались практически на очах.

Но самые неописуемые приключения происходили фактически постоянно на улице, в особенности в весеннюю пору и в летнюю пору, когда было довольно тепло для уличных скитаний. Тогда в барах отпадала всякая необходимость, поэтому что по всему городку стояли ларьки — мелкие древесные либо железные постройки, работающие круглые сутки, в каких можно было приобрести сигареты, напитки, жевательную резинку, сникерсы и кое-что из товаров: хлеб, сахар, воблу, соленые огурцы и консервы. Но самыми необходимыми продуктами были, естественно, алкоголь и сигареты, поэтому что практически любой пил и курил так, как как будто от этого зависела вся его жизнь.

Ассортимент сигарет был колоссальным, от самых дешевеньких местных сигарет без фильтра до дорогих западных марок, которые люди со скудными доходами могли приобрести даже поштучно. Из алкоголя была в главном водка — в пол-литровых бутылках либо в пластмассовых стаканчиках, запаянных серебряной фольгой, в каких обычно продаются сливки либо сметана, буквально рассчитанных на одну порцию. Даже по русским меркам все это стоило копейки.

Ларек был кое-чем средним меж забегаловкой по соседству и ночным магазином, и вкупе с тем — определяющим элементом уличного пейзажа 90-х. Всю ночь (то есть темное время суток) открытые, всю ночь (то есть темное время суток) доступные, ларьки стали центром всеобщего притяжения. Там можно было повстречать самую разношерстную публику: от непробудных опустившихся алкоголиков до новейшей молодежи Рф. Все праздновали свободу во хмелю, пока были средства либо не начинали слипаться глаза, а Москва, многомиллионный город, не пробуждалась, встречая новейший денек.